Исследование “Уголь: образы шахтеров в искусстве Кыргызстана”

Для исследования темы Уголь: образы шахтеров в искусстве Кыргызстана я побывала в шести музеях, работала в архиве и библиотеках. По запросу в музее было найдено 27 произведений — скульптуры, живопись и графика из музейных фондов, выполненные в основном во второй половине XX века. В 1973 году С. Сасыкбаев написал и издал роман-хронику про шахтеров “Свет под землёй”, в 1986 году он издает книгу “Люди труда”, куда также вошел его роман “Свет под землей” с иллюстрациями художника Ж. Карыппаева. Также в шахтерских городках было найдено монументальное искусство на тему шахтеров: две мозаики в г. Таш-Кумыре 1960-х и 1970-х годов, и один мурал 2017 года в г. Кызыл-Кия. В архиве было найдено множество фотографий и кинохроник шахтерского труда довоенного и послевоенного периода. Художественные работы можно разделить на два типа: работы выполненные художниками-профессионалами и “самодеятельными-художниками”/ “рабочий-художник”.

В исследовании представлены архивные материалы из Центрального Государственного архива кинофотодокументов КР, Центрального государственного архива КР, художественные произведения из коллекций музеев Кыргызстана — Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева (Бишкек), Ошский областной музей изобразительных искусств им. Т. Садыкова, Музей им. Т. Герцена (с. Ак-Дөбө), Ноокатский районный исторический музей (Ноокат), Исторический музей города Кызыл-Кия им. Т. Кулатова (Кызыл-Кия), Сулюктинский городской исторический музей (Сулюкта) и др. Отдельная благодарность Бишкекской Школе Современного Искусства, архивам и музеям за активное участие и поддержку исследования.

Материал создан Бермет Борубаевой благодаря финансовой поддержке Фонда Foundation for Arts Initiatives.

Бермет Борубаева — исследовательница, основательница инициативы #БишкекСмог (borubaeva.bermet@mail.ru)

Введение

Документальный фильм #БишкекСмог режиссеров Бермет Борубаевой и Искендера Алиева стал большим шагом вперед в исследовании экологического кризиса в Кыргызстане, где Бишкек является одним из лидирующих в городов с самым загрязненным воздухом. Угольные печи, автомобильные пробки, нерегулируемая застройка способствуют образованию токсичного смога оказывая негативное влияние на здоровье и жизнь горожан. Уголь как основной источник для отопления является одним из загрязнителей воздуха. В год расходуется около полтора миллиона угля, из которого почти полмиллиона добывается в Кыргызстане. В советский период в Кыргызстане добыча составляла 7-8 млн. тонн угля в год и он стоял на четвертом месте по запасам угля.

В данном исследовании фокус на людях, которые добывают уголь. Через изобразительное искусство Кыргызстана можно поднять целый пласт знаний об угольной промышленности на протяжении многих лет начиная с первых шахт на юге Кыргызстана при Российской Империи, в советское время и до сегодняшнего дня. Анализ произведений искусства о шахтерах и контексте угольной промышленности по крупицам формирует отношение общества к труду шахтеров. Данное исследование имеет актуальное значение в изучении социально-трудовых отношений прошлого, настоящего и переосмыслении инновационных подходов и решений в будущем.

В Кыргызстане состоялся премьерный показ документального фильма #БишкекСмог

История добычи угля в Кыргызстане

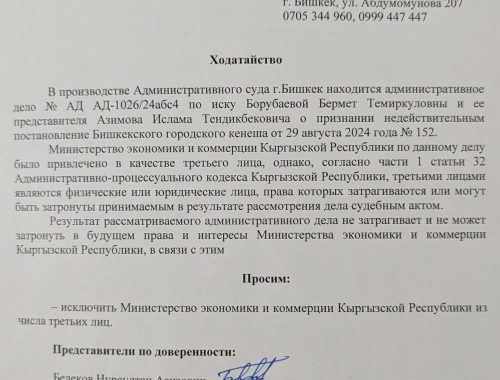

История добычи угля на территории Кыргызстана начинается в XIX веке с Кызыл-Кийского угольного месторождения. Местное население кустарным способом добывали обнаруженный пастухами «горящий камень» на выходах пластов, размытых горными потоками, и использовали его в качестве топлива. В 1898 г. окружной инженер Михайлов с помощью местных пастухов произвел первые геологические изыскания в местности Ишма-Булак (ныне Кызыл-Кия). Этот год стал официальным годом открытия Кызыл-Кийского месторождения и сразу же в этот край устремились горнопромышленники.

С 1901 г. началась систематическая эксплуатация Кызыл-Кийских угольных копей частными предпринимателями. Добыча угля происходила кустарным способом — не было механизации, электрификации, техники безопасности. До революции здесь добывалось 50% угля страны.

Кыргызский писатель Саткын Сасыкбаев в романе «Свет под землей» описывает раннюю форму добычу угля и труд шахтеров сулюктинских копей: «Ашир, Мустафа и еще три забойщика работали в одном забое. Двое бурили, трое возили уголь. Когда попадался мягкий пласт, молодые и сильные забойщики добывали столько угля, что их товарищи не успевали его вывозить. Тяжело дыша, они наполняли тачки, а возчики отвозили их к маленьким вагонеткам. Вагонетки следовали дальше по деревянным рельсам, обитым железом. По длинному штреку их везла лошадь, понукаемая коноводом. Медленно брела она к бидовстволу шахты, спотыкаясь и скользя по грязи. Закопченная карая лампа, висящая на борту одной из вагонеток, скупо освещала эту печальную процессию. От восхода и до захода солнца трудились глубоко под землей люди и ослепшие от вечной темноты лошади».

Кыргызский писатель Саткын Сасыкбаев в романе «Свет под землей» описывает раннюю форму добычу угля и труд шахтеров сулюктинских копей: «Ашир, Мустафа и еще три забойщика работали в одном забое. Двое бурили, трое возили уголь. Когда попадался мягкий пласт, молодые и сильные забойщики добывали столько угля, что их товарищи не успевали его вывозить. Тяжело дыша, они наполняли тачки, а возчики отвозили их к маленьким вагонеткам. Вагонетки следовали дальше по деревянным рельсам, обитым железом. По длинному штреку их везла лошадь, понукаемая коноводом. Медленно брела она к бидовстволу шахты, спотыкаясь и скользя по грязи. Закопченная карая лампа, висящая на борту одной из вагонеток, скупо освещала эту печальную процессию. От восхода и до захода солнца трудились глубоко под землей люди и ослепшие от вечной темноты лошади».

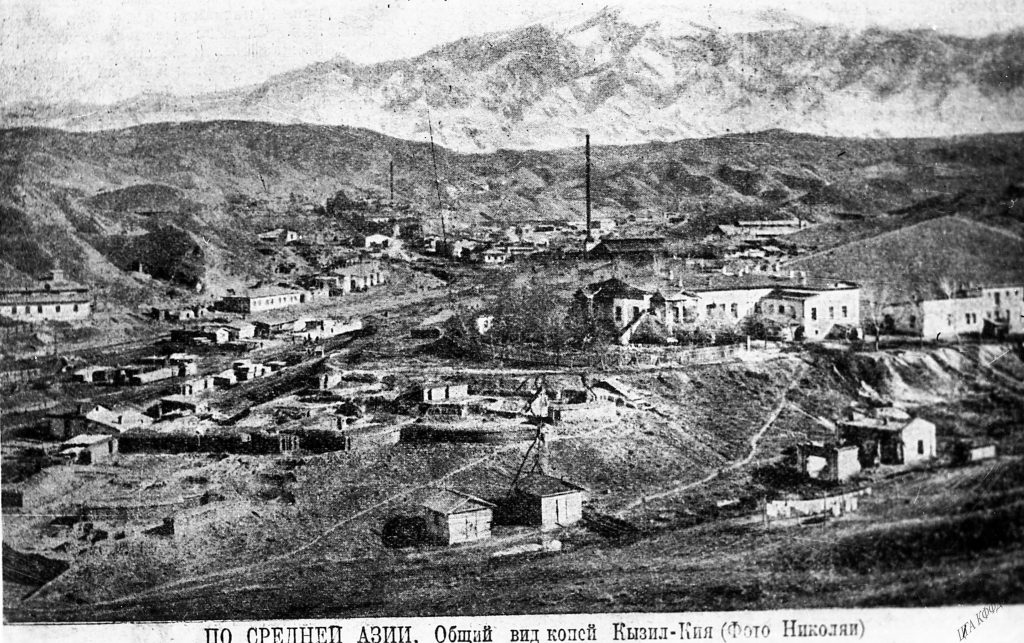

За годы Советской власти г. Кызыл-Кия превратился в крупный центр добывающей промышленности. После принятия программы индустриализации страны СССР (1929-1941 гг.), в которой огромное значение придавалось развитию угольной промышленности, в Кызыл Кие начинается восстановление старых шахт, проектируются и строятся новые крупные шахты с применением новейшей техники. Здесь впервые в Центральной Азии (1938 г.) появились подземные электровозы, врубовые машины. Позже был обнаружен уголь в Сулюкте и Таш-Кумыре, где также начали строить шахты, а в последнем даже было создано Шахтоуправление.

Угольная промышленность в Киргизской ССР была одна из ведущих горнодобывающих отраслей, что не могло вдохновлять на создание произведений художников, фотографов, писателей. А что-то даже спускалось директивами сверху, чтобы посредством изобразительного искусства (картин, скульптур, фотографий и т.д.) представить техническое, экономическое и социальное положение угольной промышленности, а также воспеть и сам труд горняков каменноугольных бассейнов и шахт Киргизии.

Из найденных в музее картин, одними из ранних довоенных произведений являются две картины из Исторического музея г. Кызыл-Кия — Казанцева “Отряд шахтеров-красноармейцев против басмачей” 1920-х годов и Василия Яковливича Хрипченко “Добыча угля” 1920-х года, и два скульптурных произведения, хранящиеся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева (КНМИИ) Ласло Месароша — “Портрет шахтера” и “Стахановский забой” 1936 года. Все они отличаются стилистической манерой исполнения.

Первое произведение, о котором пойдет речь, по эмоциональному заряду и манере письма близко стилистике французского художника романтизма Эжена Делакруа XIX в. Историко-тематическая картина Казанцева наполнена драматизмом батальной сцены. Картину разделяют две композиционные вооруженные группы — отряд шахтеров-красноармейцев борется против басмачей. По центру лежит убитая лошадь и раненый басмач. На заднем плане картины виднеются очертания гор Кызыл-Кии, где находятся каменноугольные копи. Картина написана уверенно, со знанием анатомии и академического художественного языка. К сожалению, никакой информации про Казанцева не было найдено, кроме самой подписи на картине, подтверждающей его авторство.

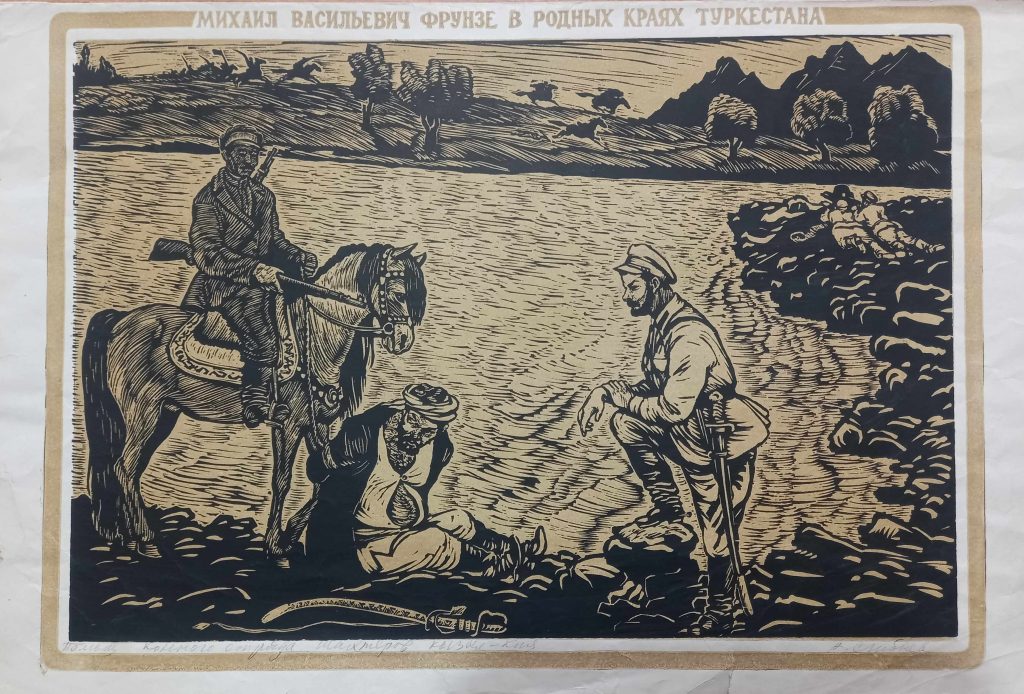

На эту же тему тремя десятилетиями позже создает цветную линогравюру Сгибнев Аким Алексеевич «Помощь конного отряда шахтёров Кызыл-Кия» в рамках серии «М.В.Фрунзе в родных краях Туркестана”, которую он начал с конца 1950-х годов. На первом плане стоит Михаил Фрунзе, восседающий на коне вооруженный шахтер, придерживая конец веревки привязанного басмача. При всей статичной и спокойной горизонтальной композиции переднего плана, вертикали и диагонали композиционного решения заднего плана усиливают драматизм батальной сцены — вдали виднеется конная погоня шахтеров за басмачами и справа на втором плане двое лежащих в засаде шахтеров.

В 1920-х годов в искусстве намечаются перемены не только в выборе темы, но и в манере исполнения художественных работ в пользу обобщенности и монументальности. Немалую роль в этом сыграл обращенный к художнику завет Ленина: “Победоносная пролетарская революция одной из своих задач ставит, чтобы массы овладели искусством. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими“ (сноска: ОТ РЕДАКЦИИ // Искусство в массы : Журнал Ассоциации художников революции. — 1929. — № 1—2. — С. 3—4.).

В это время стали появляться различные ассоциации художников пролетарского искусства с главным лозунгом — “Искусство в массы“. В своей декларации Ассоциация художников революции (АХР) за 1929 год провозгласила: “На нас, художниках пролетарской революции, лежит обязанность художественно претворить в реалистических формах, понятных широчайшим массам трудящихся, доподлинную революционную действительность и своей художественно-общественной работой активно участвовать в социалистическом строительстве”. (сноска: ДЕКЛАРАЦИЯ АССОЦИАЦИИ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ (АХР) (Принята I Всесоюзным съездом АХР) // Искусство в массы : Журнал Ассоциации художников революции. — 1929. — № 1—2. — 2-я стр. обложки.)

Так вторую картину из музея Кызыл-Кии, написанную художником-самоучкой Василием Яковливичем Хрипченко, можно назвать “пролетарской”. В.Я. Хрипченко был “писарем в конторе” (со слов экскурсовода в музее Кызыл-Кии), но при этом интересовался разными видами искусства — писал картины, был музыкантом, создавал мебель и увлекался каллиграфией. Василий родился в семье военного в Оренбургской губернии, в послереволюционное время попал с семьей в Фергану, а потом в Кызыл-Кию. В музее в Кызыл-Кие есть его автопортрет за 1922 год, выполненный в наивной манере проработки деталей, что нельзя сказать о его картине, посвященной шахтерскому труду.

Полотно “Добыча угля” выполнена в красно-коричневых оттенках, что передает ощущение духоты в шахте. Хрипченко сознательно избегает детализацию, создавая цельную композицию образов шахтеров. На переднем плане изображены три забойщика: один киркой добывает уголь, другой одетый по пояс с перевязанной головой сидит на кучке угля, а рядом с ним лежит лопата, третий вывозит наполненную тачку угля из шахты. На заднем плане виднеется возвращающейся забойщик с уже пустой тачкой. Художник мастерски создает настроение тяжкого труда шахтеров. Картина написана в духе примитивизма и близка стилистике художника Александра Волкова, который родом из Ферганы, возможно он оказал какое-то влияние на манеру письма Хрипченко.

Работам венгерского скульптора Ласло Месароша из собрания КНМИИ им. Г. Айтиева — бюсту “Шахтера” и барельефу “Стахановский забой” 1936 года — также присуща манера “пролетарского искусства” тех лет. При всей реалистичности фигур шахтеров на барельефе, композиция сдержанна и обобщена. На нейтральном фоне вырисовывается цельный образ двух бурящих уголь забойщиков. Скульптор сознательно выделяет напряженную мускулатуру рук, тем самым акцентируя тяжелой ручной труд шахтеров.

За период 1940-х годов был найден только один этюд Андрея Николаевича Михалева из коллекции КНМИИ им. Г. Айтиева — маленький “Шахтерский натюрморт” 1943 года. Шахтерские сапоги, одежда, написаные темными красками пастозно и словно фоном служит светлых оттенков фонарю. Фонарь здесь главный герой, проливающий свет в трудовые будни шахтеров.

Программа индустриализации стран Советского союза оказала большое влияние на художественную культуру. Искусство стало использоваться как метод воодушевления народа, подъема энтузиазма, целенаправленное вовлечение в процесс промышленного развития. В Киргизской ССР процесс индустриализации начался значительно позже, чем в России, также и само художественное поле сформировалось и окрепло уже к 50-м годам. Поэтому большая часть художественных работ про угольную промышленность начинается с конца 50-х годов. Пик производства искусства индустриального жанра приходится на 1960-70-е годы.

Ярким примером воодушевления народа и подъемом энтузиазма средствами искусства является работа Духанина Александра Ивановича “Новая Сулюкта” (1960, КНМИИ). Картина написанна еще в духе сталинского соцреализма, которому присуще приукрашивание действительности, демонстрация всеобщего оптимизма и идеализация эпохи коммунизма. Сюжет картины наполнен торжествующей радостью. Прибыл на Сулюктинскую шахту состав с шахтерами. Духанина за счет вагонетки строит композицию по диагонали, что становится стержнем, организующим всю композицию и автоматически придает ей более живое звучание. Это позволяет визуально расширить пространство и увеличить число объектов. Так на переднем плане он показывает главных героев картины — две группы рабочих сидящие в вагонетке с энтузиазмом что-то обсуждают, в перспективе на заднем плане виднеется целый шахтерский комплекс. По сюжетной линии и композиционному решению картина словно символизирует жизнеутверждающие устремление рабочих к промышленному развитию.

Смерть Сталина, разоблачение культа личности, реабилитация, приход к власти Хрущева — все это происходит еще в пятидесятые годы. С этого времени начинается новая культурная эпоха, именем которой стало слово «оттепель» — название повести Ильи Эренбурга, вышедшей еще в 1954-м, а через два года о больших переменах объявят с трибуны XX съезда. “Для художников следствием разоблачения культа личности стала возможность легально заниматься чем-то еще, кроме генеральной линии Академии художеств — сталинского соцреализма. Жанровая свобода и свобода от партийного заказа бурлила первые несколько лет оттепели почти официально, вплоть до 1 декабря 1962 года” (ссылка на ресурс: https://www.culture.ru/s/ottepel/) .

Ощущение оптимизма и надежды на светлое будущее периода “оттепели” создается в шахтерском натюрморте (1969, КНМИИ), созданный Игнатьевой Диль-Фируз Александровной. В отличие от натюрморта А.Н. Михалева, в работе Д.А. Игнатьевой преобладают светлые оттенки. На картине изображена трапеза шахтеров. На газете “Советская Киргизия” лежит сухпаек шахтеров — нарезанная колбаса, бутерброды, чеснок, стоят две бутылки кефира, рядом брошены две каски, одежда и кирка. Еще чуть-чуть и рабочие приступят к трапезе. Работа написана пастозно, широкими мазками в технике аля-прима, что создает ощущение сиюминутности и временности. Маленький элемент картины в верхнем левом углу — растущий тюльпан придает мажорный тон картине.

В 1960-е годы в советском искусстве формируется два основных направления. Первое — полуофициальный авангард, приверженцы которого переосмысляли наследие модернистов и авангардистов начала XX века. Вторым направлением стал новый реализм или как его назвал художественный критик и историк искусства Александр Каменский “суровый стиль”, противостоящий агитационно-пропагандистскому наследию все того же соцреализма. (ссылка на ресурс: https://www.culture.ru/s/ottepel/) . Представители же “сурового стиля”, напротив, в своем творчестве отражали настоящую жизнь рабочих и крестьян, их тяжелые будни, а также воспевали героев труда, их энергию и силу воли (ссылка на ресурс: https://www.culture.ru/s/vopros/surovyi-stil/). После 1962 года — “бульдозерной выставки в Манеже”, суровый стиль остался едва ли не единственной легальной формой живописи 1960-х годов, а в кыргызском искусстве он продержался вплоть до конца 1970-х годов.

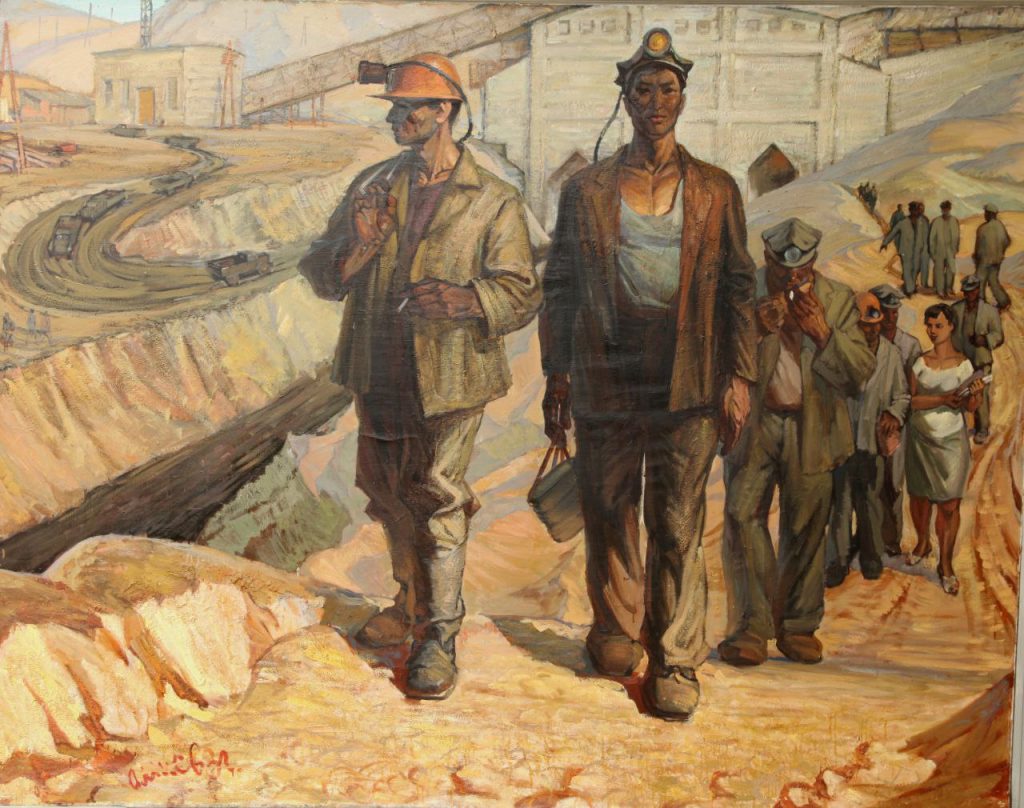

Яркой картиной сурового стиля и наверное основополагающей в моем исследовании образов шахтеров в кыргызском изобразительном искусстве является произведение Мисюрева Александра Ивановича А. И. “Молодые шахтеры” Киргизии 1968 года из фонда Музея изобразительных искусств им. Теодора Герцена с. Ак-Добо Таласской области. Художник изобразил конец трудового дня шахтеров. Мисюрев выстраивает композицию с высокой линией горизонта. На заднем плане виднеется шахта, по извилистой дороге возвращаются пустые грузовики. В центральной части композиции вереницей идущие рабочие из шахты. В авангарде этой линии художник изображает молодых шахтеров в натуральный человеческий рост (размер картины 220х300 см). Расположение их на переднем плане придает им героическую монументальность. Герои картины — герои этого времени!

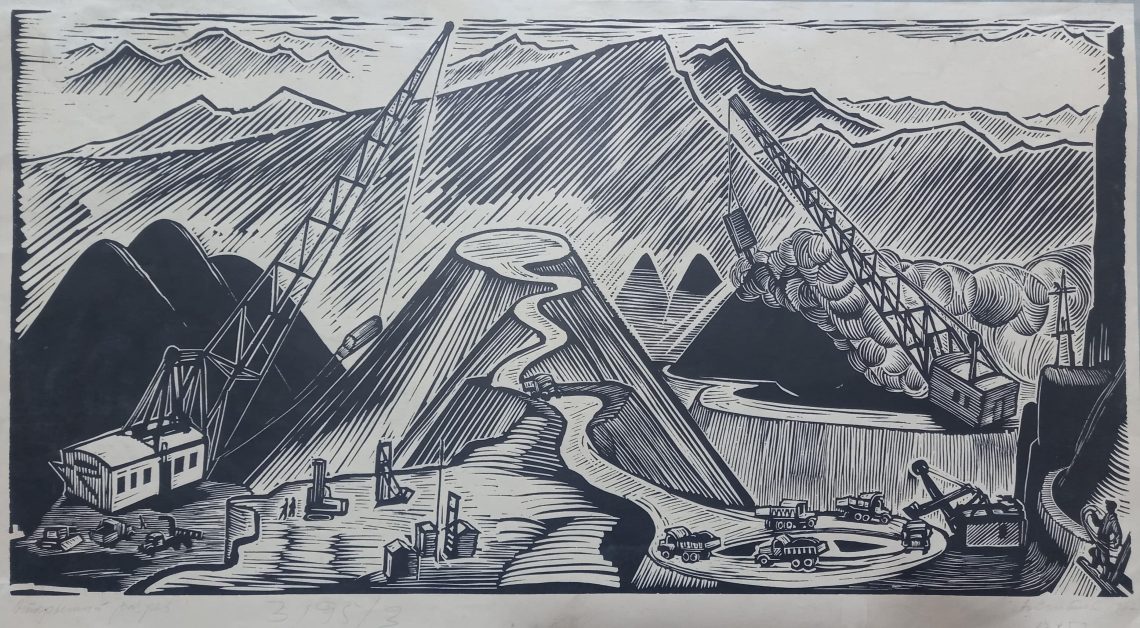

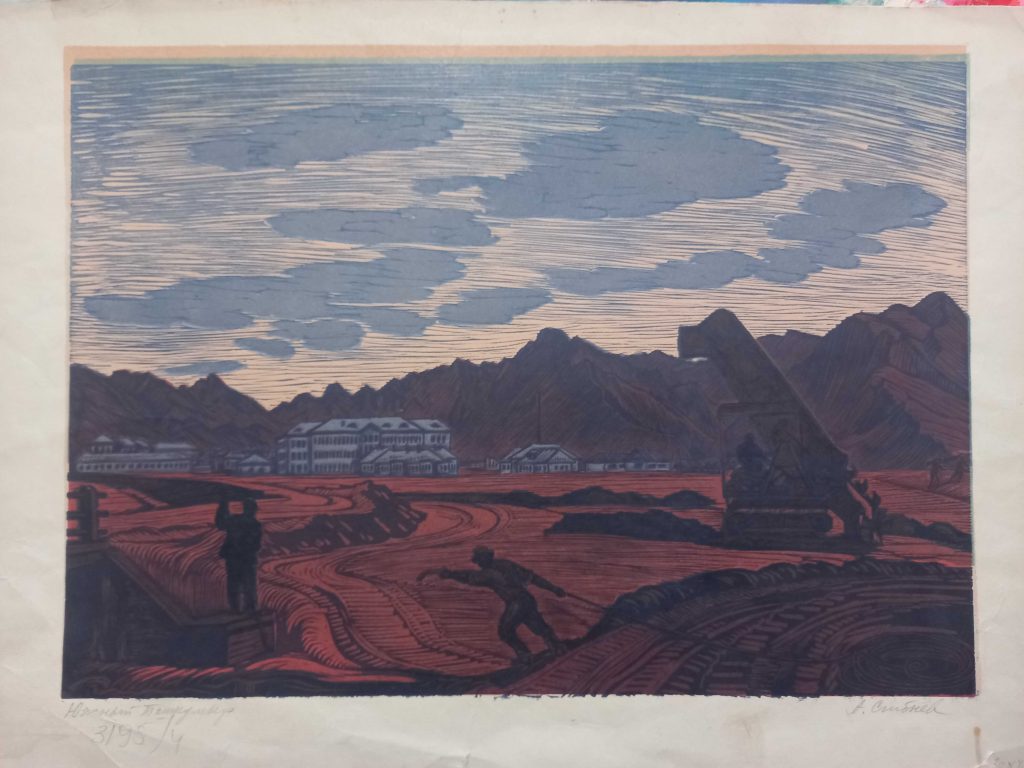

Сгибнев Аким Алексеевич в 1960-х гг. посвящает труду шахтерских будней несколько “суровых” индустриальных пейзажей, выполненные в технике цветной линогравюры. Это «Кара-Суйский открытый угольный разрез» и «Южный Таш Кумыр» из собрания Ошского областного музея изобразительных искусств им. Т.Садыкова.

Мануилова Ольга Максимильяновна в это время также создает серию скульптурных портретов шахтеров. В 1961 году она едет в шахтерский городок Кызыл-Кия с целью запечатлеть образы шахтеров в станковой скульптуре. Было найдено два бюста в КНМИИ им. Г. Айтиева “Шахтер из Кызыл-Кия” и “Шахтер” и один в Историческом музее г. Кызыл-Кии — горельеф “Портрет председателю Союза угольщиков рудника Л. Солнышко”. Мануилова вылепила все скульптуры в тонированном гипсе чуть больше полуметра высотой. Ольга Мануилова лепит шахтеров в сдержанной реалистической манере, при этом шахтеры из собрания КНМИИ хотя и имеют прямую уверенную осанку, взгляд их мягок и прост. Портрет председателю Союза угольщиков рудника Солнышко Л. напротив жизнеутверждающе величествен с устремленным взглядом в будущее.

Художница/к на производстве и самодеятельный/ая художница/к

Помимо художников, получивших профессиональное художественное образование, в советское время имело большое распространение понятие художник на производстве и рабочий-художник. Первый мог иметь должность художника-оформителя, как правило такие позиции были на крупных предприятиях. Эта должность не требовала больших художественных навыков и их зарплата и ценность работы приравнивалась к маляру. Они занимались оформлением стендов, плакатов, досок объявлений и табличек кабинетных дверей. Второй же рабочий-художник являлся обычным рабочим на предприятии и самодеятельно мог браться за культурно-просветительскую работу. К примеру, инициировать создание стенгазеты, оформить какое-либо объявление или даже запечатлеть рабочий процесс. Впоследствии за ним могли закрепить эти задачи в качестве общественной дополнительной работы.

В следствии этого в небольших музеях юга Кыргызстана в Ноокате и Сулюкте мною были обнаружены жанровые картины про шахтерский быт и труд неизвестных художников-самоучек без указания года или авторства. Возможно таких же рабочих-художников. В Кызыл-Кие наоборот был пример официально оформленного “художника на производстве”. На самой крупной и глубокой шахте имени Ленинского Комсомола в 1980-х работал Морозов Олег Валентинович. В музее Кызыл-Кии имеется его барельеф “Старое и новое в каменноугольной промышленности Советского союза”, выполненный в технике папьемаше. Скульптор вписывает в форму эллипса, разделяя по диагонали, старую шахту с кустарной добычей угля, и полностью оборудованную и механизированную новую шахту.

Монументальное искусство

В монументальном искусстве Кыргызстана удалось найти только две мозаики, посвященные образам шахтеров и находятся они в шахтерском городке Таш-Кумыр. Одна выполнена на фасадной части Дворца культуры “Шахтер”, П-образно оформляющая парадный вход. Само здание предположительно построено в 1960-х гг. В правой части мозаики от входа изображены танцоры и музыканты, в левой же торжественное шествие шахтеров с букетами цветов.

Вторая мозаика находится на одном из фасадов Таш-Кумырского шахтоуправления, которое располагается на окраине города. В данное время здание не функционирует и полностью разорено, тем не менее смальтовая мозаика еще в хорошем состоянии. Вторая мозаика со схожим сюжетом как и в первой — шахтеры с цветами 1970-х гг. Оказывается в советское время между шахтами и бригадами горняков проходили социалистические соревнования, победителей чествовали и дарили им цветы. Это характерное для шахтерского города торжественное событие как жители встречают передовиков производства, поздравляя их с трудовой победой и решили монументализировать художники в мозаиках.

К сожалению, авторство и год создания мозаик пока мною не было определено. Можно только предположить, что вторая мозаика стилистической манере, техническому созданию и преобладанию голубых, синих оттенков принадлежит авторству Теодору Теодоровичу Герцену, одного из немногих кыргызских художников монументалистов, но это ещё нужно установить.

И единственная современная работа на тему образов шахтеров, которую я пока встретила — это мурал, расположенный на торце жилого дома в г. Кызыл-Кие, выполненный в 2017 году в рамках конкурса «Граффити-визитка города» от ОФ «Инфо-центр Рейнбоу». “За основу визитки были взяты компоненты трех рисунков победительницы конкурса Султановой Айтурган. Основной фигурой визитки стал шахтер, который фонарем своей каски освещает город. Кызыл-Кыя на протяжении многих десятилетий развивалась за счет добычи угля, и хотя в данное время шахты уже почти закрыты, горожане очень ценят вклад шахтеров в становление их города” (ссылка: https://soros.kg/2017/09/09/graffiti-vizitki-gorodov-sozdannye-molodezhyu/).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неудивительно, что героика шахтерского труда обладает огромной притягательной силой. Шахтеры и шахтерский труд всегда вдохновлял художниц/ков на создание произведений, привлекая своей неиссякаемой энергией и силой, стойким характером и самоотверженностью.

***

Данный материал доступен для свободного копирования, переработки и распространения на любом носителе и в любом формате с обязательным указанием имен авторов, для любых целей, включая коммерческие. Содержание данного материала является предметом ответственности авторов. Мнения, выраженные в материале, не обязательно отражает точку зрения Фонда Foundation for Arts Initiatives.

Исследование было реализовано благодаря поддержке Foundation for Arts Initiatives.

На обложке: Сгибнев Аким Алексеевич. 1912-1986. «Кара-Суйский открытый угольный разрез». Год неизвестен. Бум., линогравюра. 30х53.

Общественная инициатива #БишкекСмог

http://www.bishkeksmog.info/

+996500527484 (Бермет)

Вам также может понравиться

Смог за пределами Бишкека: Географическое распределение смога и определение зон риска в Чуйской долине

30.11.2024

Лекция Любомира Пожарлиева. Транспортная инфраструктура в постсоциалистических странах на примере Болгарии: закрытие трамвайных линий в Софии.

01.09.2022